“Future of Life” Creator’s Voice Vol. 4, Spotlight on KURIBAYASHI Kazuaki – Creative Director, “50 Years in the Future”

CHOCOLATE Inc.

KURIBAYASHI Kazuaki

Current job responsibilities

I work as a creative director at CHOCOLATE Inc. I typically work on a wide range of projects—from video and advertising to experiential content. Currently I’m directing a theatrical anime film.

Role in Future of Life/Responsibilities and duties at the Pavilion

In Zone 2, “50 Years in the Future,” I was in charge of scenario development and overall experience direction.

Feelings on the Pavilion, the exhibits, and the product concep

To be honest, at first I couldn’t really grasp it. The vision of the future envisioned by Professor ISHIGURO Hiroshi went far deeper than the typical “classic sci-fi” future most people imagine, focusing instead on how humans and androids will coexist and how that potential might evolve. At the time, I couldn’t quite visualize that future myself, but after repeatedly engaging in discussions with the professor, I was finally able to form a clear image and face the concept head-on.

Memorable impressions from associating with Producer ISHIGURO Hiroshi

At our very first meeting, Professor Ishiguro said something I’ll never forget: “The future you’ve drawn will absolutely never happen.” When he asked me, “What do you think the world will be like 50 years from now?”, I showed him some concept art from an anime I was working on at the time and replied, “I think it’ll be an exciting future like this,” and that’s when he said it. The illustration depicted a classic sci-fi vision: people had become robots, flying through the sky, and so on. In contrast, the professor shared ideas of a future where traditional culture becomes more pronounced, and a new society emerges that coexists more harmoniously with nature. That perspective really resonated with me.

Commitments

To begin with, we were given the theme of “not presenting answers about the future 50 years from now, but instead offering questions to visitors,” and I was committed to realizing that vision. Creating a simulated experience of the future is extremely difficult. When simply shown through video, the future can feel impersonal or like an abstract theory. What I valued most was how deeply we could evoke a sense of realism suggesting “this kind of future might really come” within the experience.

Secondly, I approached this project with the resolve that “once we portray the future, we must take responsibility for it.” The scenarios and experiences we designed were based on ideas thoroughly discussed and finalized by the specialists from various fields in the Co-creation Project 2025 participating companies. Because these ideas were born not from armchair speculation, but from discussions about technologies that might genuinely be realized and ought to be developed, I felt a strong responsibility to portray not a “classic sci-fi” future, but one we could stand behind.

Third, I was deeply committed to the idea of minimalism. We realized during the creative process that the more we tried to build things that might exist in the future, the cheaper and more present-day they felt. In other words, the more you try to depict the future, the less it actually looks like the future. So, we arrived at the idea of relying entirely on the viewer’s imagination. For example, when depicting a train, we might show only the seats and window frames, nothing more. By collaborating with the lighting, sound, and art teams to create ambient lighting or immersive audio that made the space feel alive, we discovered a method to invite the viewers’ imagination to fill in the blanks, and through that, to allow them to truly feel the future.

Challenges and innovations

Professor Ishiguro, as well as each of the co-creation companies, were all deeply passionate, saying things like, “I truly believe this kind of future is possible, so please include it in the scenario.” But weaving those visions into a single coherent experience with a compelling emotional arc was no easy task. I believed that unless we first gave form to the ideas, we couldn’t even evaluate whether they were good or bad, so we focused thoroughly on building prototypes. We began by prototyping the flow of the experience using both narrative and physical models. Each time we received feedback, we would reset our thinking entirely, reconstruct the concept, and repeat the process again and again, for two full years. Through this iterative approach, we made it easier for everyone involved to envision the experience, and the overall quality steadily improved.

New discoveries

While it’s great that delivering focused and deep-reaching messages is easier today using social networking services, with the stance that “it’s fine as long as they reach the right people,” I also discovered how incredibly important it is to also have opportunities to create something big, like this project. Countless specialists were involved, from experts in architecture, costume design, and video production, to academics like Professor Ishiguro, spanning a wide range of ages, from the young to veterans. Because the accumulated wisdom and fresh insights of all these individuals were fully brought to bear, I believe we were able to create something that moved the hearts of people of all ages and backgrounds, across nationalities. This was an incredibly valuable experience.

Lessons learned from the project

It may seem obvious, but I learned that “philosophy” is crucial when expressing something. Because this pavilion has a very strong philosophy, the questions it raises have the power to influence everyone, potentially increasing the choices people make in life, and I feel that it has universal value. The most important thing I learned was that to have a philosophy, it is necessary to continuously think about “what kind of values should be spread” and “what kind of world should be created,” and that the process of refining one’s expression with this in mind is important. I realized that philosophy is essential to ensuring that the things I work on, such as anime, advertising, and products, are not just consumed and discarded, but have lasting meaning.

Highlights not to be missed

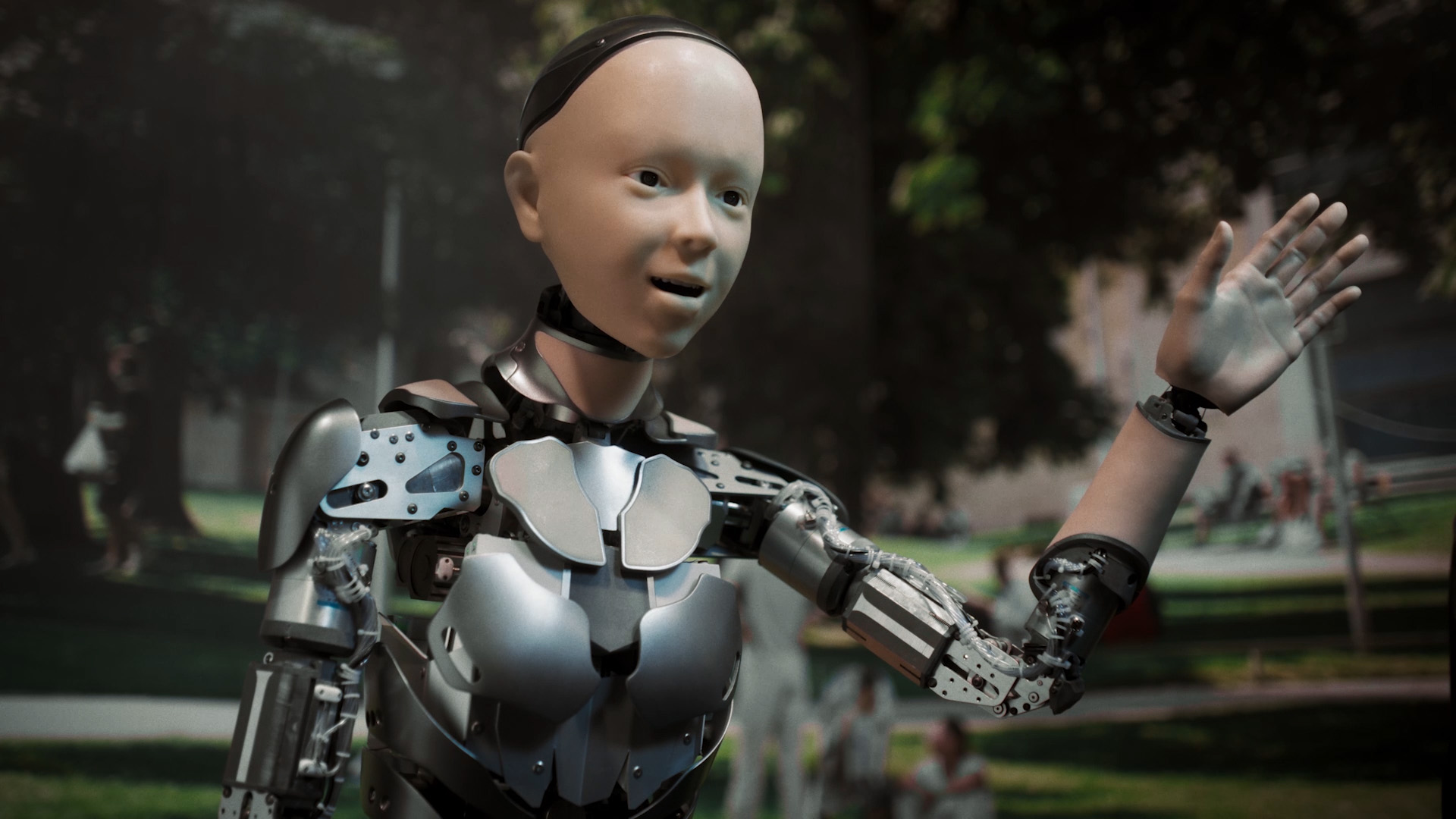

I would like people to pay attention to the eyes of the androids. When I first faced an android and our eyes met, I was really taken aback. It was because I felt as if this android truly had “life” within it. I often hear visitors share similar sentiments, so I hope people will focus on each android’s eyes and consider what they feel when they make eye contact.