“Future of Life” Creator’s Voice Vol. 6, Spotlight on UCHIDA Maholo / KOBAYASHI Daisuke – Planning Director / Production Director

East Japan Railway Foundation for Cultural Innovation

UCHIDA Maholo

PARCO Co., Ltd.

KOBAYASHI Daisuke

Current job responsibilities

Uchida:

I work as a curator at the East Japan Railway Foundation for Cultural Innovation. I organize exhibitions, and recently I have been particularly engaged in creating content and spaces where science, technology, and art intersect.

Kobayashi:

I produce content at PARCO. While focusing on the planning and production of exhibitions, we propose new value for brands and new ways to put them in the spotlight.

Role in Future of Life

Uchida:

As the Planning Director, I acted as a kind of interpreter, conveying Professor ISHIGURO Hiroshi’s ideas and the intent of the project to the creators, taking the lead so that they could produce something truly outstanding.

Kobayashi:

As the Production Director, I was responsible for coordinating the proper allocation of roles, time, and budget among the many stakeholders, including Professor Ishiguro, the creators, and all those involved in production.

Feelings on the Pavilion, the exhibits, and the product concept

Uchida:

Having worked on exhibitions featuring Professor Ishiguro’s robots for over ten years, when I first heard about this project, I interpreted it as an attempt to somehow convey to the general public the future vision he has been speaking about for so long. How can we communicate the professor’s uniquely far-reaching ideas to everyday people…? I began the project with a strong sense that this would be a tremendous challenge.

Kobayashi:

Since I do not have a science background and this was my first time engaging with androids, I was initially a bit guarded. But as I listened to Professor Ishiguro, I began to see that while technology forms the base, what he’s really doing is designing human ideas and philosophies that lie beyond it. From that point on, I felt that I could support the project through the creative lens I’ve developed in the fields of art and culture, where imagination plays a central role in making things. As the project progressed, I came to realize that even within imagined forms or symbols, Professor Ishiguro holds a future vision grounded in a clear and orderly logic, one with a palpable sense of reality. I saw it as my job to grasp and give shape to that vision.

Memorable impressions from associating with Producer ISHIGURO Hiroshi

Uchida:

During the project, Professor Ishiguro suddenly said, “I’m studying the feelings of ordinary people.” Perhaps he was aware, as a researcher, that he views the world from a specialized perspective. At some point, I felt that he began entrusting us and the creators with the act of creation. I believe it was quite a challenge for him to bring his research to a place where it could truly move the hearts of everyday people. He even set forth the ambitious challenge of surpassing OKAMOTO Taro’s Tower of the Sun from Expo ’70 and aiming to become a legendary pavilion of the Expo. That was an extremely high bar to clear, but somehow, every creator responded with the attitude “Then let’s do it!” and we naturally formed a team in which everyone pushed themselves to go above and beyond. Professor Ishiguro would talk repeatedly with the designers, creators, and the companies participating in the co-creation project, his words varying slightly each time, but his message never wavered. As a result, I felt that even those who initially joined the meetings with only a vague grasp of the concept eventually came to understand it on a deeper level.

Kobayashi:

When Professor Ishiguro spoke about envisioning “life in the next millennium,” he kept mentioning that “the soul will fly,” and at first, I thought, “Is he talking about ghosts?” I couldn’t picture it at all. But then he said, “Humans can become freer,” and it finally clicked that what he was trying to portray was true freedom. He talked about how the tendency to discriminate or differentiate, to view others negatively based on how they differ from oneself, may stem from the very fact of having a physical body. He said that in the future, life should be freed from such limitations, and that this, in fact, might be the true way life ought to be. I was deeply moved and found myself resonating with the realization that he is not merely conducting scientific research, but truly exploring the very essence of what it means to live. How do we give form to that vision…? I feel that his ideas were powerfully and deeply shared among the entire team.

Challenges, innovations, and commitments

Uchida:

We conducted over 100 meetings with the seven companies participating in the co-creation project. These meetings encompassed several initiatives: a research project to envision the future; a project to imagine life in the year 2075 and create an experience involving robots and androids; a project aimed at depicting what people might look like 1,000 years from now; and the highly ambitious architectural component, which presented numerous challenges… Each of these individual projects was grand in scope and one view was that we ought to prioritize efficiency in order to manage them all simultaneously, but instead, we daringly decided to start from scratch, holding a series of deliberate discussions. It may have seemed inefficient at first glance, but in the end, I believe it was the right approach. Because even though the final forms of expression differed from project to project, our ongoing dialogue with Professor Ishiguro helped unify our overall direction. We also built our team with the hope that, in the end, everyone would grow closer with Professor Ishiguro, and I feel that wish came true as well.

Kobayashi:

An expo is such a grand and attractive platform that it’s only natural for some people to want to use it as a showcase for their own work. However, in our project, Professor Ishiguro’s vision was so immense and distant, yet also so clear, that it felt like a full moon: a presence with such gravitational pull that everyone was naturally drawn toward it. I believe that because that vision was shared with the warmth and openness that Uchida-san described as “growing close,” everyone was able to move in the same direction. That’s why the project didn’t become a collection of self-centered expressions. Instead, it became a space where everyone could channel their energy toward a single, greater goal. Perhaps the role I played in supporting that process was itself an act of ingenuity and dedication.

New discoveries

Uchida:

It was the creators and designers of our own generation who gave concrete form and narrative expression to Professor Ishiguro’s conceptual ideas, and their output often made me realize, “Ah, so this is what it was about!” Professor Ishiguro himself often says these days, “I didn’t create everything, it was actually everyone else who gave it form.” I believe that by experiencing the finished spaces and tangible creations himself, even the professor came to realizations about what various parts were about.

Kobayashi:

Unlike a typical exhibition, where success is measured in terms of attendance numbers and revenue, this project was meaningful in that the only true metric was the “experiential value”—what each visitor took away with them. I think this was a rare project in that rather than committing to various performance indicators in a bid to please multiple stakeholders, the project purely focused on how to present the future envisioned by Professor Ishiguro, and to spark a ripple of change in those who experienced it.

Lessons learned from the project

Uchida:

I had been aware of it before, but this project truly made me feel how wonderful diversity is. Projects that involve a variety of people are more interesting, and I had the chance to witness things emerge that were completely beyond my imagination. I’m truly glad I experienced that. When efficiency is a concern, it’s easy to fall into the habit of forming teams with people you’re comfortable working with. But I was reminded of how valuable it is to try doing something new, even little by little, with people you haven’t worked with before.

Kobayashi:

This was a project where I learned so much that I almost felt like I should have been paying to be part of it. Experts from a wide range of fields each proposed their own “provisional answers,” only for those to be overturned in surprising ways. It was a team where conventional wisdom lost all its persuasive power in the face of diverse perspectives from outside our respective domains. These weren’t just random ideas, everyone had a firm perspective and sense of purpose, and gave each other feedback grounded in that. So even as opinions shifted dramatically, the team evolved in a way that was both energizing and meaningful. I found that incredibly moving. The opportunity to experience healthy, constructive clashes among highly skilled people was a great asset for me.

Highlights not to be missed

Uchida:

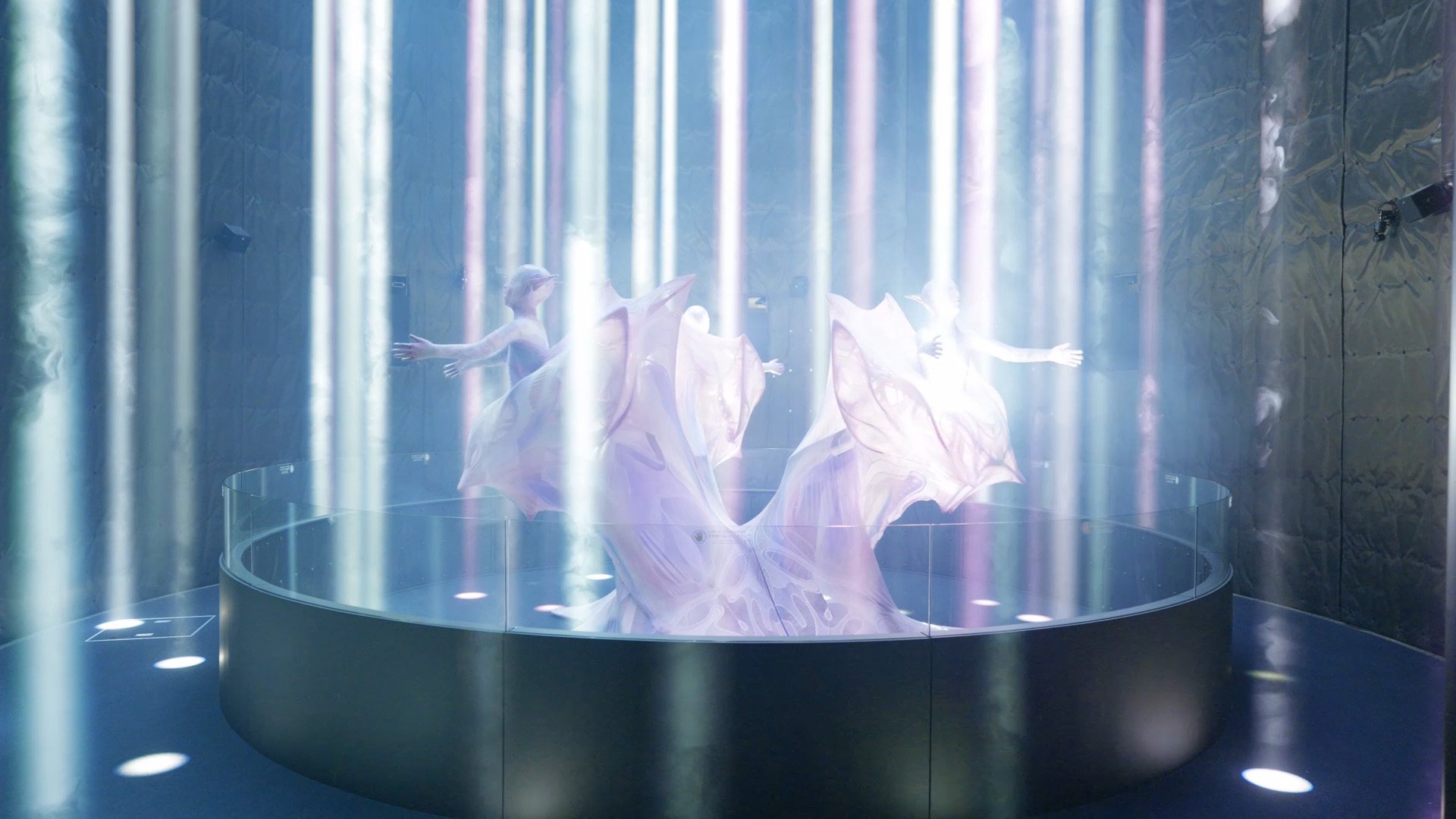

In this project, truly outstanding members collaborated across everything from product design to costumes, spatial design, lighting, music, and video, but rather than each element standing out individually, they all come together softly, like a gentle harmony. That’s why I hope people will witness what happens when some of Japan’s top creators collaborate at this level. Whether you enjoy it in a deep, detail-oriented way, feel moved on a simple emotional level, or use it as a chance for personal reflection, any response is perfectly valid.

Kobayashi:

Every element of the production and architectural design exists to evoke the question of how each person envisions the future. The building’s distinct character and the experience design, which is divided into three stages, are crafted with the precision of a well-told rakugo story. How does the entire pavilion come together as a whole…? Even if visitors don’t consciously remember how everything connects, I hope they leave with a lasting impression, like the feeling one gets after reading a good book.