【開発秘話♯9~ロボットのシステム開発、実装篇~】チームワークと細やかな挑戦で達成するロボット開発と運営

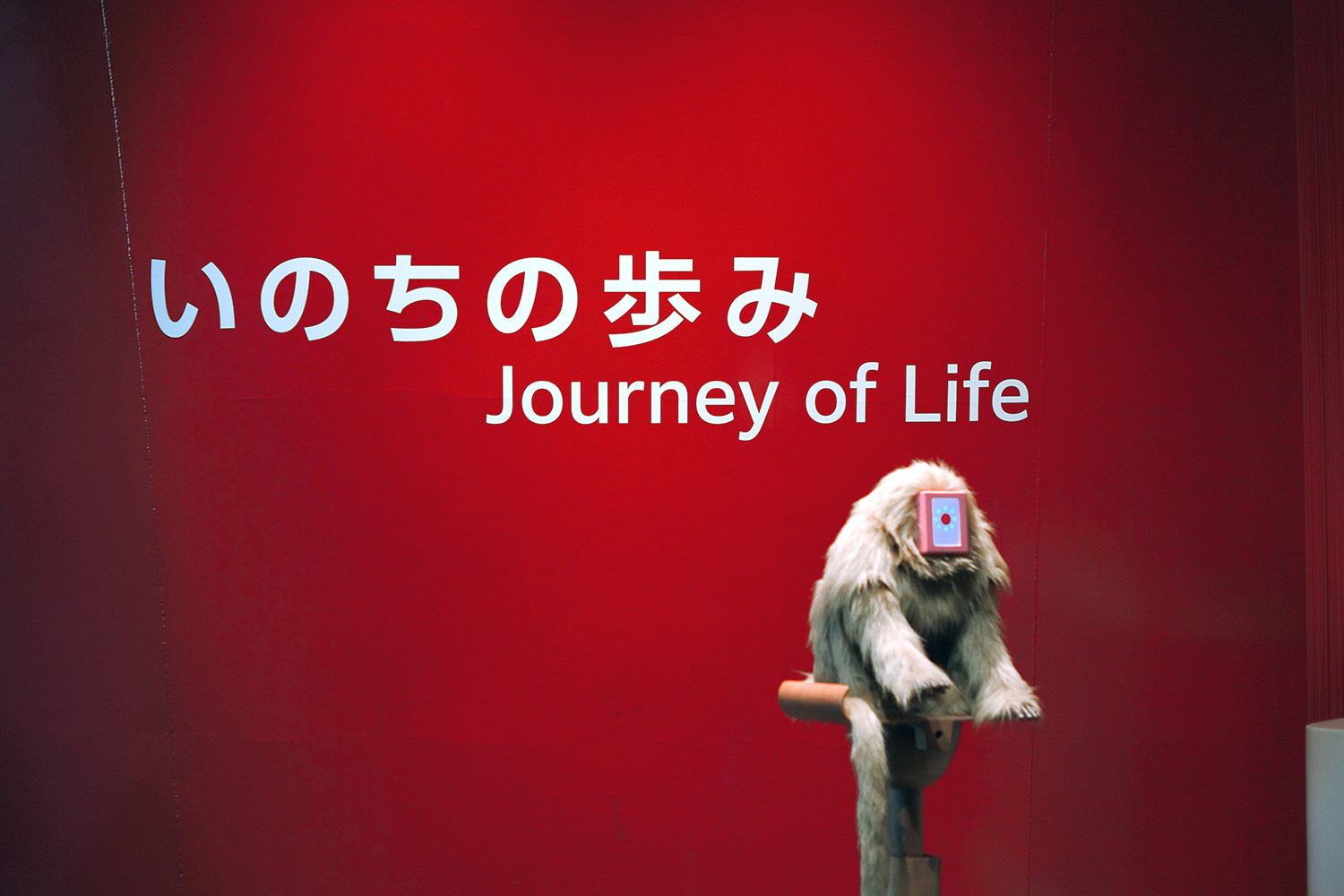

「いのちの未来」のパビリオン内では、多彩なロボット「ペトラ」「パンジー」「プニカ」「アイアイ ウォーキー」が活躍しています。そのロボットのシステム開発と、パビリオン内でのロボットによる案内・誘導を担当しているのが、「ATR 深層インタラクション総合研究所 インタラクション技術バンク」(以下、ATR)のエンジニアチームのみなさんです。今回は、そのチームメンバーの中から、専任研究員の西村祥吾さん、Hitzmann Arneさんに本プロジェクトのシステム開発と現在進行形で行っているパビリオン内でのロボット運用について伺いました。

ムーンショット型研究開発事業の実社会実証実験の一環としての万博

西村さんとHitzmannさんはATRにおいて、日本が国を挙げて取り組む「国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)ムーンショット型研究開発事業(以下、ムーンショット)」における目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」において、石黒浩がプロジェクトマネージャーを務める研究開発プロジェクト「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現(以下、アバター共生社会プロジェクト)」に参画し、 アバター共生社会の実現に向けたサイバネティックアバター(Cybernetic Avatar、以下CA)の開発を行っています。CAとは、人が自分の分身として遠隔操作できるロボットアバターやCGアバターのことです。その中でもお二人は、警備、ツアーガイド、店員などの社会的な活動ができる移動型CAの研究開発を行っています。今回の「いのちの未来」での取り組みは、その延長線上にあると西村さんはいいます。

「アバター共生社会プロジェクトの実社会実証実験の一環として、CAによる「いのちの未来」来場者の案内・誘導を万博全期間で行い、CAおよびCAを遠隔操作する基盤システムの長期間運用による技術実証と、CAを活用する社会の疑似体験をする来場者を対象としたCAの社会受容性を調査することが、今回の大きなミッションです」

ムーンショットには、大阪大学、理化学研究所、慶應義塾大学、長崎大学、電気通信大学、名古屋大学など多くの機関が関わっており、その中でもATRでは、ロボット、制御システム、ロボットとの通信システム、実験運用などを担当。今回の万博で使用するロボットのベースとなる移動型CAのTeleco(以下、テレコ)は既にATR内で開発をしてきており、そのテレコをベースに、「いのちの未来」内で活動するロボットを開発していきました。

パビリオン内での現場作業で初めてわかるロボットの動きに翻弄

既存のテレコがベースだとはいえ、これまでに経験していなかった困難が多く待ち受けていたと明かしてくれたのは、今回のプロジェクトでパビリオン内の展示に合わせたナビゲーションシステムの開発や、パビリオン内のすべてのロボットを一括管理するソフトウェアを制作する役割を担っていたHitzmannさんです。

「一度の充電でロボットが1日中稼働できるよう大きなバッテリーが搭載されていて通常のテレコよりも重たいこと、パビリオンの床材が特殊であることから、ロボットをなめらかに動かすことが非常に難しかったです。振動が少なく自然な動きをするロボットを実現することは石黒先生もこだわられていたポイントだったので、さまざまな調整を加えていきました」

ロボットの運用についてチーム内外の関係者とやり取りを行い、ロボットを演出したりより安定して稼働させるために必要な機能の実装を中心的に行うエンジニアとしての役割を担っていた西村さんも、パビリオン内で稼働させるからこその課題がたくさんあったといいます。

「館内システムからの信号により全9台のロボットを一括でスケジュール運用する機能を新たに実装したことは、挑戦でした。オンラインでのミーティングでは実感しにくいことも多かったため、現場に担当メンバーが集まり認識を深めることで、機能の実装をすすめていきました。直近の変更点や修正、トラブルが発生した際の対処方法などを共有しながらすすめることで、その時々でのベストな選択をしていきました」

Hitzmannさんも現場に入って初めてわかったことが多かったといいます。

「パビリオン内に設置したカーテンのゆらぎや来場者の動きによるセンサーの作動などで、ロボットが想定どおりの動きをしないことが多々起きました。これは研究室内では想定できなかったことです。そのため、現場に入って細かな調整を繰り返していきました」

ロボットの動作不具合やトラブルはチームの力で迅速に解決

他にもロボットの動作の不具合は多々起こったと西村さんは振り返ります。

「ロボットの動作に不具合が出ても、特殊な環境下、万博仕様の特殊なロボットであったため、原因を特定することが非常に難しかったです。ロボット内部のソフト面、ロボット本体のハード面、各ロボットが接続している無線ネットワーク、ロボットがアクセスする外部サーバの設計など、ロボット1体に顕在化したトラブルは元を辿ればどこに根本原因があるのか……各方面に精通したチームメンバーに意見を聞き、サポートしてもらいひとつひとつ解決していきました。そんな多くの方々のおかげで現在はトラブルを最小限に抑えた状況で安定稼働できているのです」

万博開幕後の現場でのトラブル対応やロボットの運用管理に関しても、Hitzmannさんを中心に対策を講じていきました。

「予備機を含めるとパビリオン内には約15台のロボットを搬入していますが、これほど多くのロボットをソフトウェアとハードウェアの両方を維持しつつ管理し、不具合が生じた時に、即時ロボットを交換できる体制を整えること。遠隔操作でロボットの動きを調整すること。どちらも大きな課題でした。約15名のメンバーで意見交換をし、それらを実現するために体制を整えていきました」

人為的なミスを防ぐためにできるだけ作業を自動化できる追加のソフトウェアを導入したり、パビリオン内のロボット運用担当者用にトレーニングを開発したり……。できる限りの準備を実行していきました。

ロボット運用担当者のトレーニングプログラムを作成、開幕後も日々調整

「トレーニングに関しては、パビリオン内でのロボット運用担当者の中にはロボットを扱うのが初めてのメンバーもいたので、誰もが安心して作業ができるようにするための2週間のプログラムを作成しました。具体的には、ロボットの交換が必要になったときの電源の上げ下げ、交換後に必要な作業などをハンズオンで経験者と一緒に行って覚えていくというプロセスです。このように対策していたとしても、不測のトラブルも起きます。そのようなときは現場のエンジニアが課題と向き合い、編み出した解決方法を担当者間の連絡網でリアルタイムに共有するようにしました」

万博が開幕しパビリオンに一般の来場者が訪れてからも調整の日々は続きます。Hitzmannさんは、一般の来場者が初めて訪れた日のことを振り返ります。

「一般の来場者の方の動きが我々が想定していた動きとは異なることが多々あり、驚かされました。例えば、ロボットが話し始めたら最後まで聞いて、それから人々が動き始めるという想定だったのが、話を聞かずに動く人がいたり、ロボットが右にずれたら人は左に動くと想定していても違ったり、ロボットへの接触があったり……。それらの課題に対してはパビリオン内の運営チームと共有して、現場のスタッフに来場者を誘導してもらったり、トラブルが起こる前に早めに声をかけてもらったりして、乗り越えています。スムーズに進行してくれている現場のスタッフに感謝ですね」

チームワークで実現した多彩なロボットの稼働

今でも日々現場でさまざまな微調整を繰り返し、現場スタッフと連携することでロボットたちは無事来場者を迎えることができています。

「現在の万博会場は暑いですが、真冬の完成前のパビリオンで北風が吹き抜ける中ダウンを着て最終調整をしていた日々のことが思い出されます。メディア向けの報道発表会では吹雪の中でロボットの操作や制御に取り組みました。本当に過酷な環境だったのですが、ともにロボット開発を行ったヴイストンのメンバー含めみんなでチーム一丸となってやり切ることができたのは、今となっては心に残る思い出ですね」

そう西村さんが言うと、Hitzmannさんも続きます。

「万博の開幕前の長い準備の日々は、間違いなく忘れられない思い出です。目標を達成するため、常に解決策を見つけ出し、課題に真摯に向き合ってきたヴイストンのサポートと万博チーム、仲間たち達に感謝の気持ちでいっぱいです」

じっくり見つめて、“推しロボット”を見つけて

最後に、お二人からの万博に来場予定の方へのメッセージをお願いしました。

「中には触れられるほど近くでロボットを見ることができるものもあるので、ぜひ間近でじっくりと観察していただければと思います。ロボットが皆様を案内する際の振る舞いや仕草にも着目していただき、“推しロボット”を見つけてもらえるとうれしいです!ちなみに私は全ロボットが推しですが……特にアイアイ ウォーキーは最も手がかかった子なので思い入れも大きいですね」(西村さん)

「多くの努力が注がれ、さまざまな工夫が凝らされたこのパビリオン。急いで見てしまうのはもったいないです。どうぞごゆっくりご覧いただき、パビリオンの展示から何かを感じとっていただければと思います。パビリオンを訪れたことにより未来をより前向きに考えられるようになり、ロボットとの共生社会(=アバター共生社会)についても、新たな視点を持っていただけることを願っています。また、万博会場全体でさまざまな文化や国との出会いもぜひ楽しんでほしいです。」(Hitzmannさん)

(取材日:2025年7月)

【プロフィール】

ATR 深層インタラクション総合研究所 インタラクション技術バンク

https://dil.atr.jp/ITB/

インタラクション技術バンクは、ロボットやアバターに関する最先端の研究成果を、関連企業や研究機関と共に、社会で活用できる技術へと育てることを目的として設立されました。銀行(バンク)でお金を育てることと同じように、技術バンクでは技術を育て、社会に成果を還元する研究開発を進めています。

ATR グローバルオープンラボ戦略室

https://dil.atr.jp/GOL/

グローバルオープンラボ戦略室は、ロボットやアバターが人間と共生する未来社会の実現に向けた国際的研究活動を戦略的に推進する専門チームとして開設されました。国際共同研究、企業連携、社会実証実験を通じて、社会課題を共に解決していくための実践的な未来社会のモデルを世界とともに作り、アバター共生社会の実現を目指します。