「いのちの未来」Creator’s Voice Vol.8~松井龍哉~ アンドロイド・ロボットデザイナー

フラワー・ロボティクス株式会社

松井龍哉さん

普段の仕事内容

デザイナー、美術家としてロボットのデザインをしたり、現代美術の創作をしたり、大学で教えたりしています。

「いのちの未来」における役割/パビリオンでの担当とその内容

石黒先生のチームがこれまで考えてこられたたくさんのロボット・アンドロイドを、万博のステージにふさわしい姿にするために「未来のロボット・アンドロイドはこんな風になる」という意味と形を与えるという役割を担いました。具体的には、来場者の方がエントランスで最初に出会う猿型のロボット「アイアイ」、展示室の中で出会う「アイアイ ウォーキー」、ZONE2の展示内を誘導するロボットの「ペトラ」、「プニカ」、「パンジー」、ZONE2の展示の最後に登場しているアンドロイドの「ヨシノロイド」のデザイン全般を担当しました。また、ZONE3の1000年後の人間を表現した「モモ」と展示室の最後にいる「ユイ」のデザインの一部も担いました。

パビリオンや展示、制作物のコンセプトをどう捉えたか

長年の付き合いを通して、石黒先生の科学者としての一貫した思想はよく存じています。核となるコンセプトが自分のビジョンと合わないといいものはつくれないと思うのですが、石黒先生のビジョンには共感する部分がたくさんあったので、それをしっかりと受け止めて、具体的な形にしていくお手伝いをしたいと考えました。

プロデューサー 石黒浩との関わりで印象に残っていること

社会の動き、地球環境が大きく変わっていく中で人間の尊厳はどういったものになるのかをテクノロジーを使って証明していくという石黒先生の考えは、私を含め社会全体が興味を持つテーマだと思います。その中でも、石黒先生がおっしゃる「人間はさまざまな制約から解き放たれて自由になるべきだ」という「自由」という部分に自分の中のクリエイティブな部分が大きく揺さぶられました。

こだわり、挑戦

<アイアイ>

ずいぶん昔ですが、ロボット犬が発売されたときに、メーカーさんからそれに続く次世代ロボットを考えませんか?というご相談がありました。そのときに「犬猿の仲」という言葉もあるように、犬と知恵と知恵で競うことができるのは猿ではないかということで「猿」をモチーフにしたロボットの構想を考えていました。結局、私の構想が大きすぎたこともあり実現はしなかったのですが、そのときすでに「アイアイ」という名前は考えていました。そして今回、本パビリオンのロボットをどうしようかという話をしているタイミングで、参画していた東大寺のプロジェクト関連で奈良の大仏殿を訪れていたときに、周囲に誰もいなくなり、私と大仏様だけになった瞬間があったんです。そのときに猿が孫悟空みたいにふわふわ飛んでいるイメージが浮かんできて「そうだアイアイをこのタイミングで解放しよう」と思ったのです。石黒先生にそのことを話すと賛同してくださり、「アイアイ」はスタートしました。ニホンザルは顔が桃色なんですよね。それが進化していくと1000年後の進化した人間「モモ」になる……という一貫したストーリーも構築されていきました。

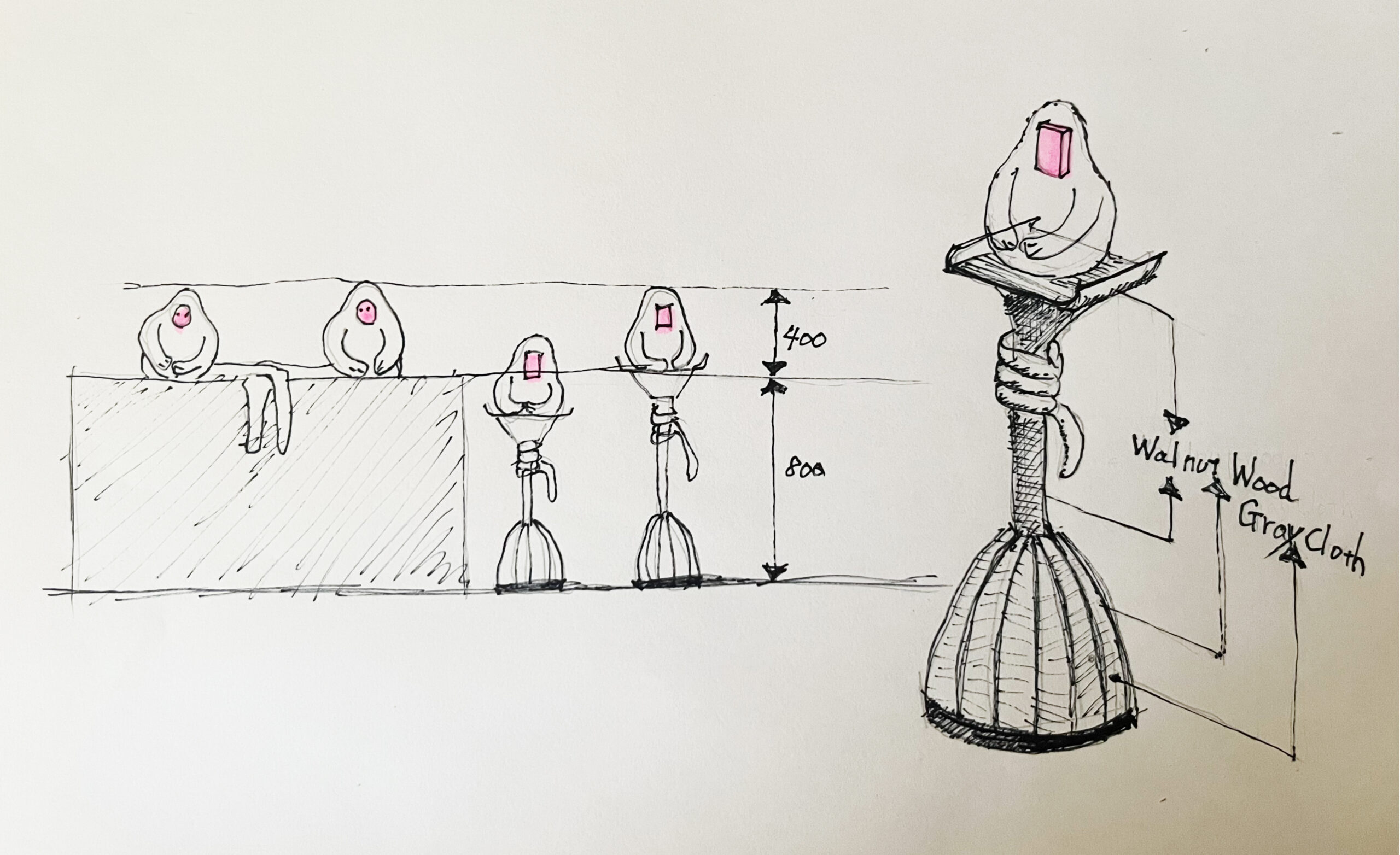

<アイアイ ウォーキー>

上下左右に移動する”ウォーキー”という乗り物に乗ったアイアイです。1970年の大阪万博のシンボルデザインからインスパイアを受けたデザインが画面に出てくるインターフェースにしています。アイアイが乗っている木の部分はまるで手づくりのように見えて、実は3D設計し、最新の機械で削りだすことでつくっています。

<ペトラ>

石黒先生がつくられたロボットは既に多くの方が目にしているので50年後の世界にそのままで存在しているのは変だろうと考え、50年後にふさわしい新しい姿、形から考えていきました。50年後の未来では、今のように多くの人が大量生産でつくったものを使っているのではなくて、3Dプリンターなどを活用して個人が自由にモノづくりをしている時代になっているのではと予想し、身近にある石や木でロボットをつくるということが起きているのではないかと考えたのです。そのテーマを投げかけるために、石や木のような自然に存在しているものをモチーフにしました。また、ペトラには苔が生えています。ロボットになんで苔が生えているの?というギャップを感じてもらうことを狙っています。さらに、頭部の石の中央は神社にある「神鏡」と呼ばれる丸い鏡をモチーフにして真ん中にミラーを配置したインターフェースになっています。そのように、随所で日本の伝統が少し見えるようにしました。

<プニカ、パンジー>

ペトラと同じ構造体ですが、頭部のデザインは1970年の大阪万博の「デメ」というロボットのデザインを継承しています。私は「デメ」が日本最初のロボットデザインだと考えているので、ロボット・アンドロイドを扱うパビリオンとして継承すべきだと考えたのです。「デメ」を知っている人が見ると、そのレガシーが今とつながり、未来となる……という万博ならではのビジョンを感じてもらえると思います。

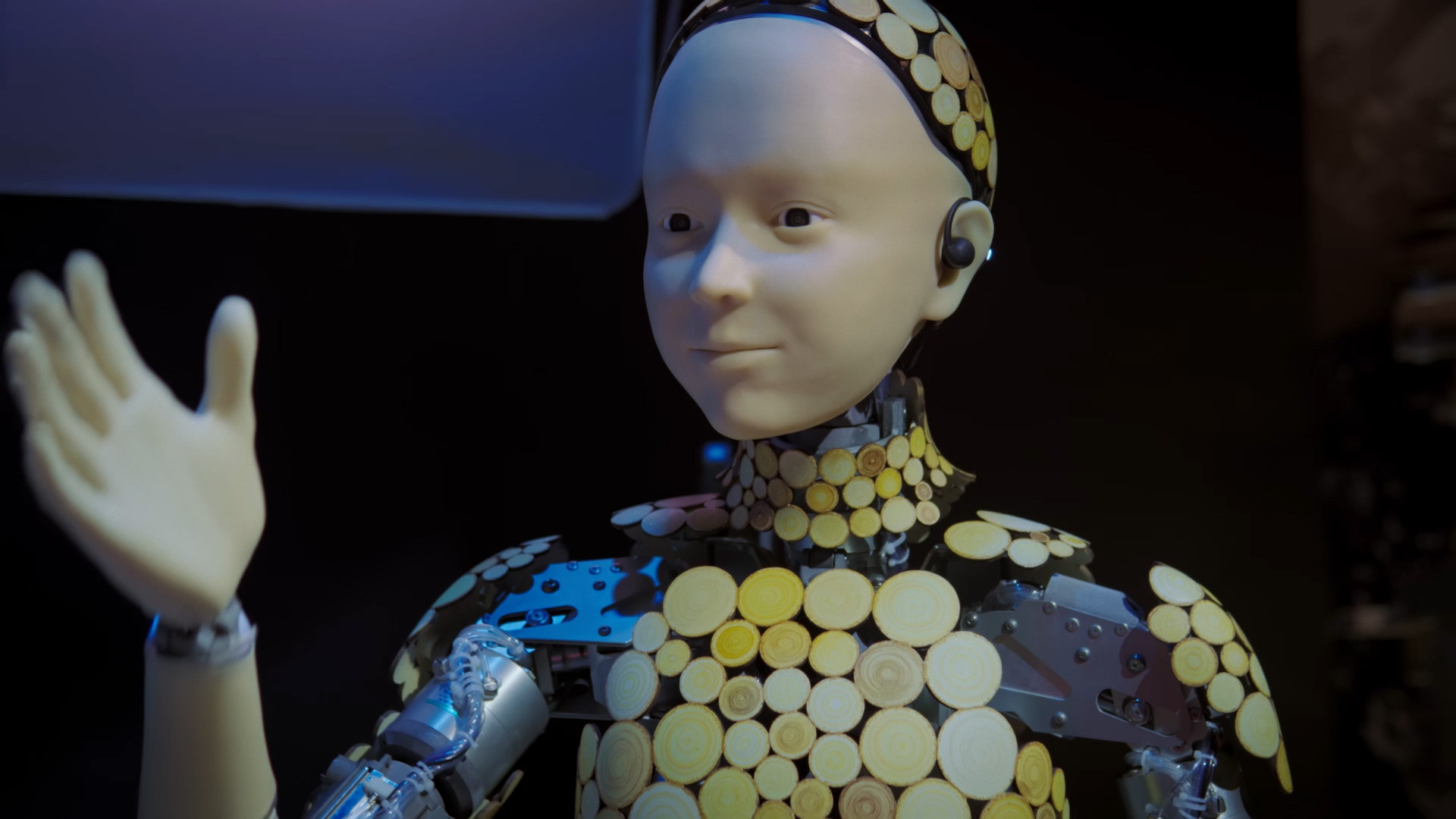

<ヨシノロイド>

50年後には、アンドロイドは服を着ると見分けがつかなくなる状態にまで人間に近づくことができることは予想できます。そんな中で、あえて人間そっくりではなく「アンドロイドならではの新しい表現」があってもいいのでは?という発想からヨシノロイドのデザインを行いました。パラメトリックデザインという手法を用いて、図形の「丸」を基礎として、多様な大きさや角度の丸を組み合わせて立体的に人間の形をつくっています。各パーツはオセロの駒のような平面ではなく、3次元的に加工された複雑な構造となっています。この発想の原点は、生成AIがますます進化した未来において、人間の考えることの意味が問われる社会になるだろうという予想です。その中で頭を使う遊びとして江戸時代に生まれた日本独自の数学「和算」がリバイバルブームを迎えていると想像し、その和算に用いられる「円」を使った計算方法を3次元的に応用する、という設定をヨシノロイドのデザインに重ねたのです。ヨシノロイドという名は、デザインを模索する過程でイメージした日本人が心の情景とする奈良県吉野の桜の木にまつわるものです。それは1000年後の桜色の空間へとつながります。

<ユイ>

アンドロイドのユイは遠隔操作ができるアバターで、人間らしい表情の再現にも優れています。アバターは、現実的で社会的に必要な技術の象徴でもあるからこそ、1000年後から現代への「出口」に登場する存在として、最新技術を素直に表現する形でデザインに取り組みました。頭部デザインは、かつらではなく、三角形を基礎にしたパラメトリックデザインを用い、3Dプリンターで髪の毛のように見える立体的な造形を作成しています。子どもサイズの着物を着せ髪型をお団子風にまとめることで、日本的な「おもてなし」と伝統を表現し来場者に最後に「ありがとう」と伝える役割を持たせていますが、その着物は、金沢伝統工芸である加賀友禅の特注品です。また、頭部の一部は輪島塗で仕上げ、赤と黒を生かして和の美を取り入れています。ちょうどアンドロイドのデザイン構想を考えていた正月に能登半島地震が発生したことで、万博という舞台で自らの技術を紹介できる機会を被災地の職人さんに提供することは意味があると考えたため、これらのコラボレーションを実施しました。結果、伝統工芸・最新技術・数学的な造形手法が融合した、日本独自のアンドロイド表現になりましたし、人々の希望を象徴し、社会と感情をつなぐ「メディア」としてのアンドロイドを体現できたと感じています。

新たな発見、学び

今回のプロジェクトを通してロボットの既成概念を覆すような斬新なアイデアがいっぱい出て、表現としてのロボットの可能性が広がりました。今つくっているロボットやこれからつくっていくロボットに、いろんなバリエーションとして生かしていきたいです。デザインについても、新たな発見がありました。これまでの20世紀以来の社会構造の中で、デザインは常に社会や経済と切り離せない関係にありました。そのため「未来のデザインも、この社会や経済の延長線上でしか生まれないのではないか」と考えてしまいがちでした。しかし今回のプロジェクトを通して、実際には未来の社会は必ずしも今の延長ではないこと、まったく別の形で社会が成り立つ可能性もあることを感じ、そうした「オルタナティブな世界観」からもデザインを考えることができるということに気づきました。だからこそ、デザインに携わる人たちにはこのパビリオンや万博を通して「今の社会の延長だけではない未来」を想像し、そこから新しいデザインのあり方を考えてみてほしいです。

注目してほしいポイント

このパビリオンでは、関わった人が与えられた時間の中でできる限りたくさん議論をして、各人の持てる力を出し惜しみせずに注ぎ込んでおり、今の世界でロボット・アンドロイドを使って未来を表現している中では高いレベルを達成していると思いますので、すべてが見応えがあるものだと思います。その中でも私自身はやはりデザインという視点で「未来を考えるときのデザインは、自由なんだ」ということや、自然のモチーフ、動物のモチーフなど、機械が人間の生活に入っていきやすいデザインの可能性を「いかにも機械」という枠を超えた数々のロボット・アンドロイドと出会うことで感じてもらいたいです。未来はひとりひとりが自由に発想してつくり上げていくものということを、デザインを通して感じてもらえたらうれしいです。