「いのちの未来」Creator’s Voice Vol.9~ 松井龍哉 / 廣川玉枝 ~ 1000年後のいのち“まほろば” アンドロイドデザイナー / アンドロイド衣装デザイナー

フラワー・ロボティクス株式会社

松井龍哉さん

SOMA DESIGN

廣川玉枝さん

普段の仕事内容

松井さん

ロボットのデザインや現代美術の創作をしています。

廣川さん

衣服を皮膚と捉えたデザイン活動を行っており、服飾ブランドの「SOMARTA」をデザインしながら、服飾の技術を応用して、衣服以外のデザインも展開するクリエイティブスタジオSOMA DESIGNとして活動を行っています。

「いのちの未来」における役割

松井さん

パビリオン内のロボットのデザインと、ZONE3「1000年後のいのち“まほろば”」の世界観をつくっていく役割を担いました。ZONE3については1000年後である理由も含めて、石黒先生や他のクリエイターのみなさんと議論しながら世界観を考えていき、その上で1000年後の人間を表現した「モモ」の外装の基本コンセプトを担当しました。

廣川さん

私はZONE3のアンドロイド「モモ」が着用する衣装デザインを手掛けました。

パビリオンや展示、制作物のコンセプトをどう捉えたか

松井さん

普段のロボットデザインと異なり、万博ということで50年後、1000年後のロボット・アンドロイドを考えなければいけないということで、未来の世界やその中でのロボットやアンドロイドはどうあるべきなのかということを石黒先生らと議論しながらまとめていく必要がありました。そのため、普段できないような創造性を大きく拡げたモノづくりをやってみようという気概が生まれました。

廣川さん

未来はテクノロジーの発展によって技術が人間の身体機能を補完し、いずれロボットと人間が一緒に生きていく社会になっていくということ、最終的に「人間のいのち」と「ロボットのいのち」の境界がなくなるということ、そしてロボットは人知を超えた超越的な存在になるということ……このような石黒先生の明快なビジョンは、私にとって大変刺激的で思いもよらない発想でした。その上で、パビリオンでは「人間は生まれ持った肉体から解放されて、自由な心を手に入れる」ということを表現していきたいということをお聞きして、それを形にしていくことが大きなチャレンジだと感じました。

プロデューサー 石黒浩の言葉で印象に残っていること

松井さん

廣川さんが先ほどおっしゃった通り、石黒先生は「自由」をキーワードに捉えていると感じました。それを私たちデザイナーが今ある素材で、物理的、技術的にどう表現していけばよいのか……という部分は難しさも感じました。

廣川さん

人間とロボットの境界がなくなる未来において、人間とロボットの違いは何か?ということを石黒先生やクリエイターのみなさんと議論したときに、例えば義手や義足のように機械によってどこまで人間の身体が補完されたとしても、その人らしさはなくならないと先生がおっしゃっていました。その思想は、このプロジェクトのコアの部分でもある「いのちを拡げる」という考え方とも通じていて、私たちが今思い描いている「いのち」の捉え方そのものの定義を変えるような思想だと感じました。

こだわり、挑戦、工夫

松井さん

ZONE3において、1000年後をアンドロイド以外でいかに表現するかという大きな物語をいかに描くかというところをまず考えました。1000年後の日本において、アンドロイドがどこに集まってくるのかな?ということを考えたときに、桜で有名な奈良の吉野山が思い浮かびました。地球環境や都市の在り方が大きく変化していたとしても、1000年前にも存在していた吉野のような場は残っていると考えたのです。春になるとアンドロイドが吉野に集い、お花見をする……そんなストーリーを他のクリエイターにも共有していきました。

次に、アンドロイドの色を考えました。最初に先生が見せてくれたアンドロイドは真っ黒でした。万博という子どもも訪れる場においては強烈な印象だったので、もう少し柔らかい色に変えていかなければと考えました。ただ、皮膚の色というのは非常にデリケートな部分なのでとても悩みました。存在している皮膚の色にしたとしても、そうでない色にしたとしても、どうしてもカルチャーのギャップによっていろいろな批判が出てくるのです。そこで、桜の色のイメージから派生して、桃色だったらみんなの頬が緩むんじゃないかなと考えました。そこで桃について調べていくと不老不死のシンボルだったり、さまざまな国でいのちのテーマになっていたりすることがわかり、これはもう間違いないなと。廣川さんにも共有し、最終的に石黒先生にプレゼンしてコンセンサスを得ました。そして、それを実装していくアンドロイドですが、元々はもっとメカがむき出しの外観でした。1000年後の技術ではそうであるはずがない、ということでシリコンで全部覆うことにしました。エンジニアからは技術的に難しい、スムーズに動かなくなるという意見が出たのですが、なんとか説得して全身を覆ってもらいました。そのシリコンの色を柔らかな桃色にするために、廣川さんに尽力いただきました。

廣川さん

ZONE3の1000年先を見据えたアンドロイドの衣装は、二つの軸から構想しました。ひとつは「進化した人間としてのアンドロイド」、もうひとつは「人形が進化した先にあるアンドロイド」です。まず、人間としてのアンドロイドについては、原生生物から始まり、海を経て進化の分岐を重ね、やがて現在の人間の姿に至る“いのちの連なり”の頂点に立つ存在として捉え、ZONE3で表現するアンドロイドは、その連続の中で生まれた究極の姿であると解釈しました。 一方、人形としてのアンドロイドは、古来より「人形に命が宿る」と考えてきた日本人の祈りの思想を起点にしています。その祖先である縄文の土偶にまでさかのぼり、アンドロイドを未来の子孫となる“いのちを拡げる象徴”として捉え、形にしていく必要があると考えました。現代のロボットの役割は機能性や効率性を備え、人間の仕事を助ける“道具”として理解されていますが、1000年後の未来においてはその領域を超えて人間の心を映し出し、魂の座として存在する精神的な役割を担う普遍的で美しい存在であるはずです。そのような解釈から、人間の直感に働きかける神秘性や超越性をアンドロイドに与えることが不可欠だと考えました。人は、自らにない力や存在に憧れや畏怖を抱き、それを歴史の中で形として表現してきました。今回のアンドロイドのデザインにおいても、衣装や装飾を通じて、過去と現在と未来をつなぐ系譜に連なる存在として、時代性に左右されない普遍的な美しさと神秘性を追求する必要があると考えたのです。

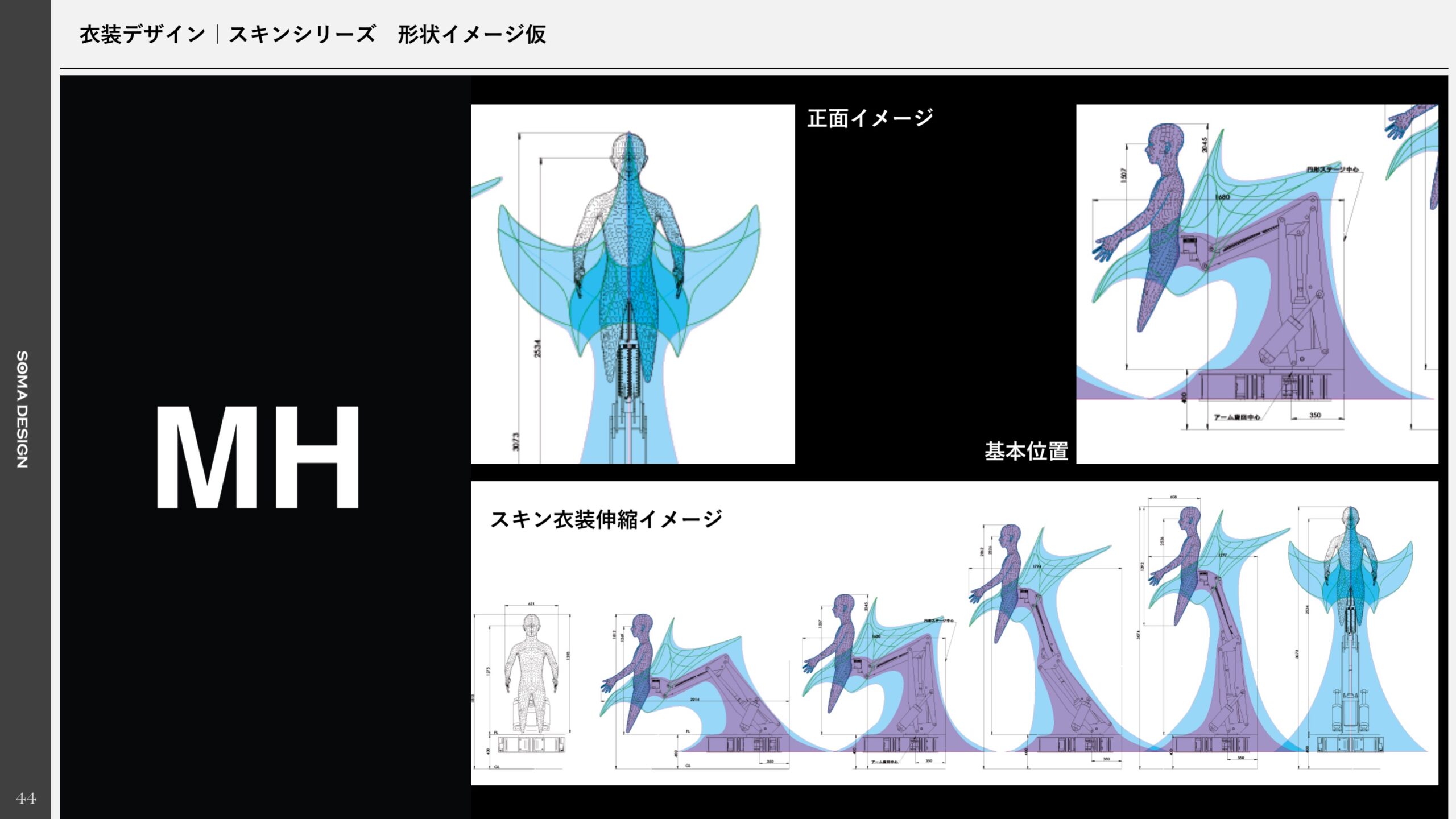

松井さんが手掛けた桃色の肌を持つアンドロイドにふさわしい衣装を実現するため、私が「第2の皮膚」として長年研究し続けてきた無縫製ニット「スキンシリーズ」の衣服でアンドロイドを包み込み、生き物のような柔らかさや有機的な表情を表現することに挑戦しました。表皮に関しては、縄文土器や土偶の意匠にも表れている、すべての生命に共通する根源的な生命の法則=“渦”を文様に昇華して皮膚に与えることで、躍動感や生命観を直感的に表すデザインにしました。万博という場だからこそ、1000年先の人が見ても1000年前の人が見て美しいと思えるようなものをつくるべきだと考え、静止状態でも生き生きとした表情を生み出すこと、彫刻として美しいものを創造することを追求しました。

写真提供: SOMA DESIGN

万博、本パビリオンだからこそ生まれた苦労

松井さん

工業デザインなどでは少し未来を先取りしたデザインを科学技術の進歩を想定した上で提示したりしますが、それはせいぜい10年後くらいの未来。今回は1000年後という、理屈はほとんどないというところでつくっていかなければいけなかったため、崇高な理想を立ててそれを信じてつくり上げていくという、正解が見えにくい中でやることが難しかったところです。ただ、いろんなクリエイターがみんなで試行錯誤しながらつくっていったことと、石黒先生というリーダーが最終的に責任をとってくれるという心強さがあったことで、クリエイター一同、思い切っていろいろできたのではないかなと思います。

廣川さん

アンドロイドの身体の延長線上で骨格や外皮が拡張したイメージで構造をデザインすることから始め、耳が拡張して角になる装着型の骨格パーツと、不老不死を想起する桃のようなフォルムで、DNAのらせん構造をイメージしたウエストに装着するスカートのような外骨格を設計しました。その上に、無縫製ニット「スキンシリーズ」 をアンドロイドにまとわせる計画でしたが、複雑な骨格構造にフィットさせることや、演出上アンドロイドが高さ3mまで可動することから、衣装がその動きに追従できるのかは未知の領域でした。これまでの私たちの知見を生かして360度全方位に伸縮できるデザインを構築し、大きな伸縮にも耐えうる構造を工夫しながら編み目ひとつひとつを細胞組織のように設計して、職人の方々とともに緻密な検証を重ねて具現化していきました。

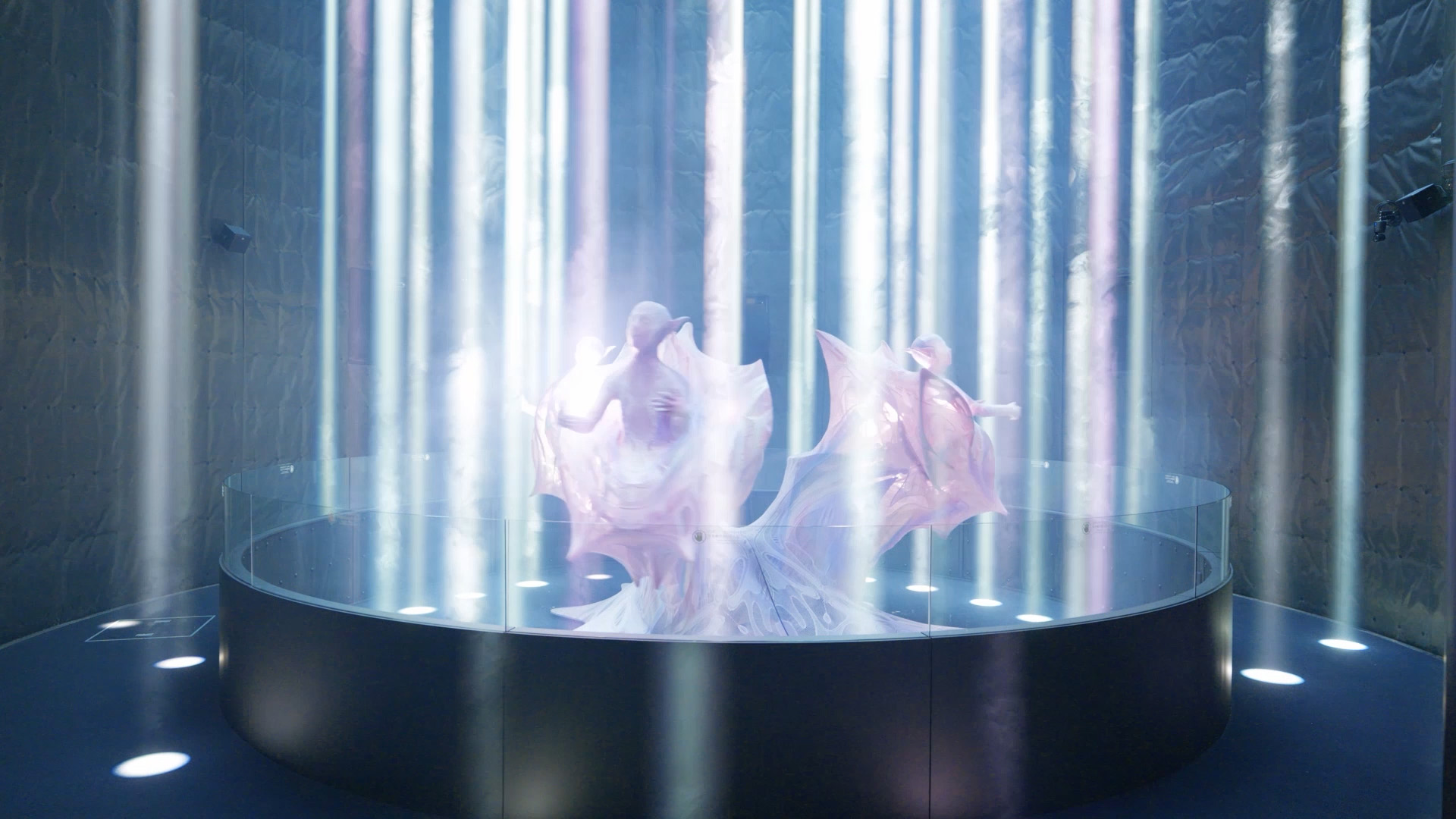

また、デザインとして、ひとつのアンドロイドとして自立しながらも、3体が連動して三位一体の渦を描き出し、大きな「生命の樹」のように立ち現れる――そんな理想を抱いていました。これらの実現は、私たちだけでなく多くの職人の方々にとっても今までにない挑戦でしたが、これまで蓄積された知恵と技術を結集して取り組んでくださったおかげで、形にすることができました。この挑戦をともに成し遂げてくださった職人のみなさまに、心から感謝しています。

写真提供: SOMA DESIGN

プロジェクトで得た学び

松井さん

私のいる工業デザインやロボットデザインの世界は、技術や生成AIなどの文脈で物事を考えるというのが基本的なスタンスですが、今回のようにビジョンや大きな目標、理想から形を考えてそこに足りない技術を開発するという、逆転の発想は今後有効に使えるなと思っています。また、プロトタイプのおもしろさを新たに発見しました。プロトタイプは、製品化を目的とせずコンセプトを直接形にすることで、純粋にモノづくりの本質やおもしろさを再発見できる魅力があります。製品として生活の場で機能するような場合は壊れにくさなどの制約で無難な形に落ち着いてしまいますが、試作段階ではアイデアにエネルギーを集中させて挑戦できる。現在は3DプリンターやAIの登場でプロダクトデザインが転換期を迎えており、今後より個人的で自由なモノづくりが広がっていく可能性があるので、そうした中でコンセプトに忠実に物を形にする方法は、新しいデザインの発見をもたらすと感じました。

廣川さん

私は普段、人間に向き合い衣服を形にしていますが、今回はアンドロイドという新たな対象を通して、1000年後の世界を見据えることになりました。石黒先生や松井さんをはじめ、異なる視点を持つ多くのプロフェッショナルの方々との協業には、数々の新しい発見がありました。将来、ロボットが身近に普及する世界が訪れたときには、人間だけでなくロボットの衣服をつくることもあるかもしれない――そんな新しい可能性を垣間見ることができたと感じています。また、新しい技術に挑戦したこと自体が大きなチャレンジでしたが、自分たちがこれまで培ってきた技術をさらに発展させる経験となり、未来に確実に生きていくと信じています。

注目してほしいポイント

松井さん

ZONE3は空間の照明や音楽も含めて、すべて一つの世界観を奏でています。難しいことを考えずにそれらを見て感じて、「こういう未来が来るんだったらそっちに行ってもいいな」と思ってもらえるといいなと思っています。また、アンドロイド「モモ」の後ろのラインがすごくきれいなので注目してもらいたいです。モモが3体重なって背中を合わせるようなところを見てもらうとすごく美しいのに気づいてもらえると思います。

廣川さん

アンドロイドは1体としての存在感と、3体が一つになったときに立ち現れるミクロとマクロの「いのちの在り方」の両面を表現しています。1体では、生命の根源を象徴する渦文様をまとった美しく伸縮する外皮と、光に透けて浮かび上がる内部骨格の姿に注目していただきたいです。3体が組み合わさったときには、それぞれの渦文様が重なり合い、大きなひとつの「いのち」の形――まるでDNAのらせん構造のような美しい姿を描き出します。

そして、“まほろば”という空間をつくるにあたり、1000年後と現在が交差する曖昧な世界観を表現するために、アンドロイドの皮膚にグラデーション染色を施しました。これは本来、着物の伝統技法に由来するもので、“たそがれ時”のように多様な色が溶け合う境界の美を表しています。伝統的な技術と先端テクノロジーが融合した、日本だからこそ生み出せるアンドロイドをぜひご覧ください。

写真提供: SOMA DESIGN