「いのちの未来」Creator’s Voice Vol.10~石黒浩~ プロデューサー

大阪大学教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長

石黒浩

普段の仕事内容

人と関わるロボットやアバターの研究開発を大阪大学やATR石黒浩特別研究所で行っています。また、東京のAVITA株式会社というスタートアップでアバターのビジネスにも取り組んでいます。

今回のプロジェクトでクリエイターに求めたこと

クリエイターの方々には、私たちが目指す未来や私の思いをさまざまな形で実現していただくようにお願いしました。seccaさん、栗林さん、松井さん、廣川さん、菊地さん、金子さん、瀬川さん、遠藤さん、内田さん、小林さんをはじめとした多くのクリエイターのみなさんがそれぞれの力を存分に発揮し、このプロジェクトを支えてくれました。

どのような観点で各クリエイターを選出したか

私だけで選出したのではなく、企画統括ディレクターの内田さんや制作統括ディレクターの小林さんとも相談しながら、多くの方を推薦していただき、クリエイターチームを構成していきました。それぞれ、こちらが想定するシーンの中で能力を遺憾なく発揮してもらえそうな方々を選んだつもりです。

クリエイティブのディレクションにおいてこだわったこと

私がこだわったのは、「つくりたいものの方針を変えない」ということです。伝えていたことは、最初からほとんど変えていません。細かい指示を出したわけではなく、「未来がどうなるのか」、「どんな未来をつくりたいのか」、「人間とロボットの関係はどうあるべきか」、「来場者に何を考えてもらいたいか」といった根本的なテーマを共有し、それをチームで議論し現実的な展示へと落とし込んでもらいました。

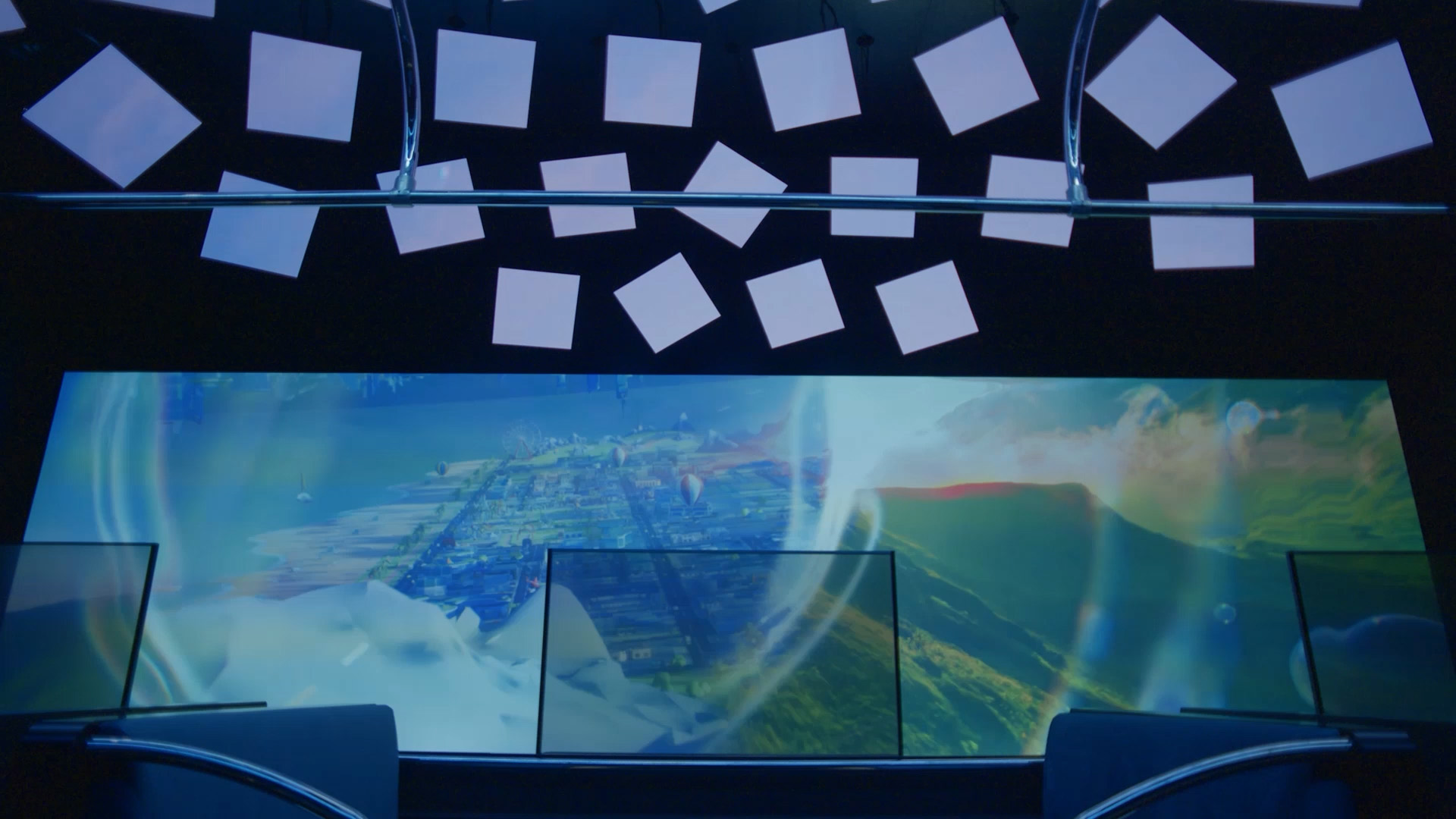

ZONE2「50年後の未来」では「未来はより自然と文化が豊かになる」という方針のもと、クリエイターのみなさんに中身をつくってもらいました。また、最後のZONE3 「1000年後のいのち”まほろば”」では、「人間は自由に身体を選べるようになるが、より深く心を通わせる存在にもなる」という思いを伝え、それを具現化してもらいました。細かいことを言わなかったことが、結果的によかったとも感じています。

私はロボットの専門家なので、ロボットの設計や動作に関しては自分の責任として取り組みましたが、そのロボットをどう使い、どのような「芯」を与えるかについては、クリエイターのみなさんとともに考えました。その結果、この素晴らしいパビリオンが完成したのだと思っています。

制作段階でのクリエイターとのやりとりで印象に残っていること

たくさん印象に残っていることはあるのですが、最も多く議論したのは、ZONE2「50年後の未来」において、どういった形の展示をするかという点でした。シーンの展開方法、プロジェクターやロボットの配置など、何度も何度もメンバー全員で検討を重ねました。結果として、当初の構想とは大きく異なる形になりましたが、本当に素晴らしいものに仕上がったと思います。また、ZONE3 「1000年後のいのち”まほろば”」では、ダイナミックな動きをする新しいアンドロイドに対し皮膚をどう付けるか、その上にどのような衣装を着せるか、どのように配置し、動きや照明をどう演出するかなど、非常に深い議論を重ねました。これらの過程の中でひとりひとりのアーティストやクリエイターのこだわりがうまく融合したことで、印象深いシーンをつくり上げることができたと感じます。個別のエピソードを挙げるのが難しいほど多くのやりとりや議論がありましたが、みんなで一緒につくり上げてきた過程そのものが、強く印象に残っています。

クリエイターが生み出したアウトプットに対する感想

私は研究者なので、普段はおおむね想像した通りに物事をつくり上げられると思っているのですが、今回は自分の想像をはるかに超える出来栄えとなり、正直驚いています。特にZONE2「50年後の未来」についてはあのような展示になり、あそこまで感動的なストーリーになるとは予想できなかったことです。またZONE3 「1000年後のいのち”まほろば”」についても、あんなに神秘的で人を惹きつけるようなアンドロイドになるとは想像もできませんでした。これは、決して一人では成し得なかったことであり、関わってくれた多くのクリエイターの方々も、同じ感想を持っているのではないかと思います。例えば10人のクリエイターで仕事をすれば、本来10の成果が出るはずですが、今回はそれが何倍もの成果になったと感じています。これは、みんなで議論を重ねながら一緒につくり上げてきたからこそです。

クリエイターとの共創を通じて得た新たな発見

研究者は、想像した通りにモノをつくり結果を出すことが大きな目標の一つですが、今回クリエイターのみなさんとプロジェクトをすすめることによって、みんなで真剣に議論を繰り返すことで自分たちの力を超えた作品が生まれるのだということを発見しました。今回のプロジェクトは、どちらかというと研究というよりアート作品に近いので、アートには研究を超える可能性があるのだと強く感じました。これは本当に大きな発見で、クリエイターのみなさんと一緒に取り組めてよかったと思っています。

クリエイターとの共創で得た学びや今後に生かしたいこと

自分が思い描いた世界を実現しようと、これまでさまざまな研究やロボットの開発に取り組んできました。しかしこれからは、より多くの人とコラボレーションしながら、自分ひとりでは想像も創造もできないような未来のロボットや社会の姿を考えていけたらと思っています。多くの人の力を結集することで、どれほど大きなことが成し遂げられるのかを、実際に体験し、実感できたことは、私にとって非常に大きな経験となりました。

注目してほしいポイント

私たちのパビリオンには一貫したストーリーがあり、すべてのシーンが意味を持ってつながっています。ぜひ最初から最後までじっくりご覧いただき、そのストーリーを楽しみながら、未来について考えていただければと思います。これからの時代、技術やロボット、AIとどう向き合いどう取り入れていくかは、ひとりひとりが考えるべき課題だと思いますが、このパビリオンが、そうしたことを考えるきっかけとなれば幸いです。未来は、自分たち自身で考えつくっていくものです。これは大阪・関西万博の最も重要なテーマであり、その機会を提供することが、「いのちの未来」パビリオンの大きな使命だと考えています。ぜひ本パビリオンで未来を真剣に考える時間を過ごしてもらえればと思います。